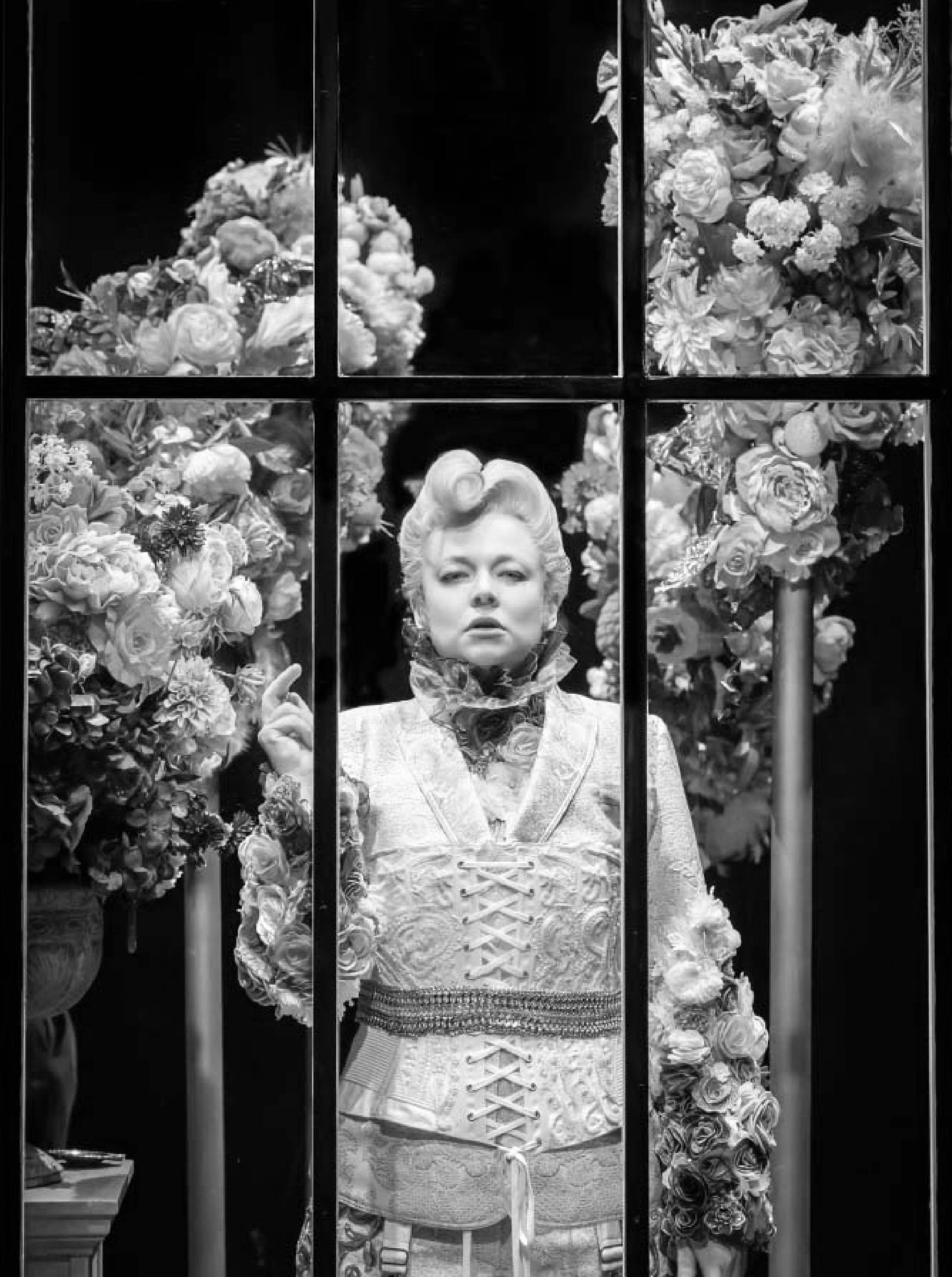

《道林·格雷的畫像》作為奧斯卡·王爾德唯一的長篇小說,是19世紀維多利亞時代末期「美與道德」衝突最為鮮明、也最具挑釁意味的文學作品之一。2025年夏季,曾因HBO 系列影集——Succession《繼承之戰》而爆紅的Sarah Snook 被邀請接演劇場版《道林·格雷的畫像》。在該劇中她一人分飾26個角色,包括道林、畫家巴茲爾、亨利勳爵、情人、大眾、社會評判者,甚至是他自身的多重分身——Snook 一人涵蓋了所有凝視與被凝視的角色,是主體,也是他者。Snook 的獨角戲除了是演技上的極大挑戰,更是一場觀看與化身、自我與他者交錯的劇場實驗。於是我們得以從劇場表演的角度出發,重新回望那個由影像奪取真實、靈魂與外貌分裂的故事原點。