你怎麼理解「誕生」這件事?對你來說,「誕生」是一個瞬間,還是一段持續醞釀的過程?創作時通常怎麼知道自己已經準備好了?

小佳碧玉 - 佳玲:其實答案是有過轉變的。直到不久之前,我都認為「誕生」是一段歷程。創作本身就是一個耗時的過程,有時候它只是腦海裡的一個想法,開始動手之後,往往還要經歷不斷地修改與調整,所以我曾經相信,作品的誕生,是那段從無到有、不斷摸索與修正的過程本身。但大概是從這一年開始,帶著作品到不同城市、不同國家參展後,我的想法慢慢變了。我發現自己重新理解了「誕生」:現在的我會覺得,它是一個瞬間。

是否有過某種經驗或時期,覺得自己在創作或生活上原地打轉?最後是什麼讓你走出那個狀態,進入「再生」的階段?

小佳碧玉 - 佳玲:相較於創作本身,創作者往往同時肩負著許多角色。生活裡有各種合作案與團隊計畫,我需要處理溝通、擔任領導者,學習如何讓專案順利推進,在這些過程中,創作的時間自然會被壓縮。那段期間,我其實很渴望專注做自己的作品,但往往得等到專案告一段落,才能擠出時間動手。這個經驗讓我明白:如果一件事沒有任何人逼你、沒有明確回報,但你仍然願意主動去做,那代表你真的熱愛它,也真的適合它。不同角色的切換,也引導我思考自己最自在、最適合的狀態是什麼。

你在創作中經常使用柔性材質來重構物件,有時甚至不是為了保留它原本的功能,而是讓它重新發揮一種新的存在方式。這樣的過程對你來說意味著什麼?

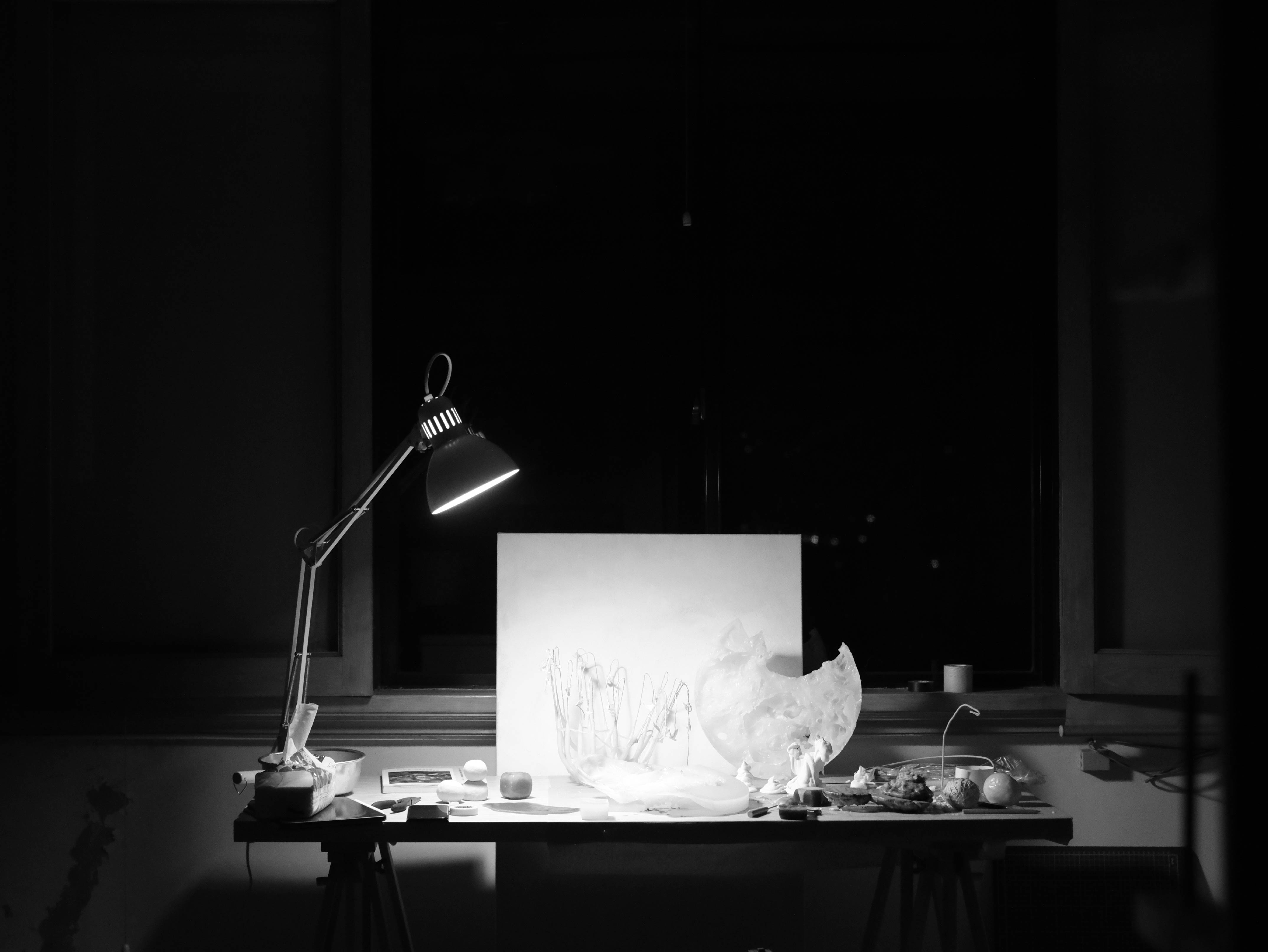

小佳碧玉 - 佳玲:我的創作方式不是從一到一百的線性進程。很多靈感其實早在幾年前就曾在腦海裡閃現過,可能是一張草圖或一個模糊的畫面,隨著時間慢慢成形。我經常是先對某個形態產生興趣,再回過頭問自己:為什麼想做這個?為什麼要用柔軟的材質去模仿堅硬的結構?這是一種「倒敘式」的創作邏輯。如果要用一句話形容我作品的核心,那就是挑戰材質的本身,挑戰人們對物質的既定感知。我希望觀者不要只是用慣性去理解這個世界,而是能因為看見我的作品,心裡冒出一點點不同的想法:「啊,原來這個東西也可以被這樣理解。」

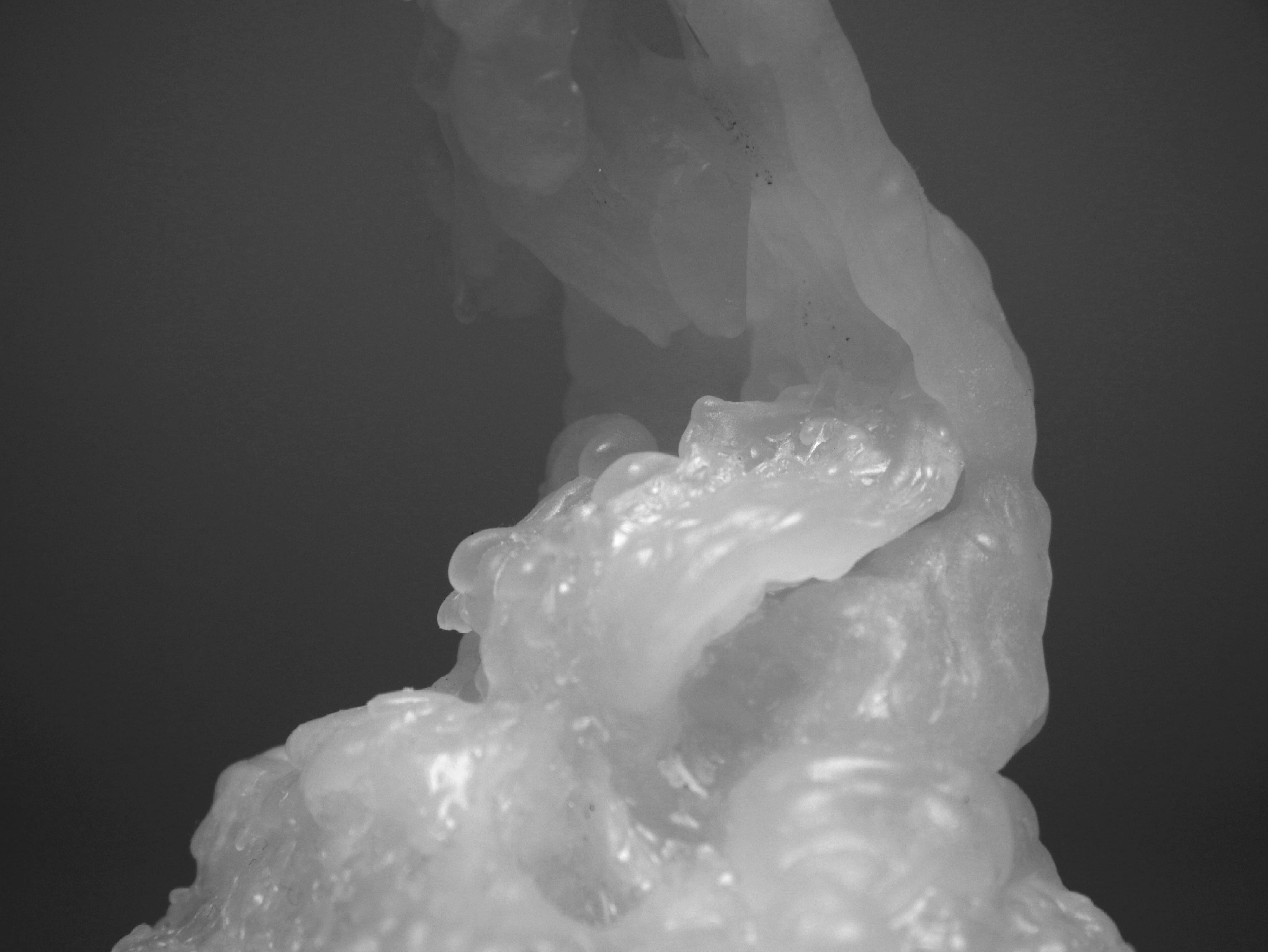

蠟的變化性讓它幾乎沒有穩定的樣貌,這也讓你的作品常常既脆弱又具重量感。你怎麼看待「不穩定」這件事?它在你創作中扮演什麼角色?

Ting Hsuan:我一開始學的是工業設計,其實那是一個很講求量產與標準化的領域,為的是要生產出品質一致的產品。但我後來發現在製程中偶爾出現的「失控」或「意外」,才是最有生命力的部分。也因為這樣,我開始把注意力轉向材料本身的特性,開始思考:材料怎麼影響觀看的人?不同的呈現方式,又能打開哪些新的感受?